补记

05年写完之后,又零星看到了一些给自己留下较深印象的电影,补充在这里。但似乎已经无力着墨详写了,只能随手留个记号。

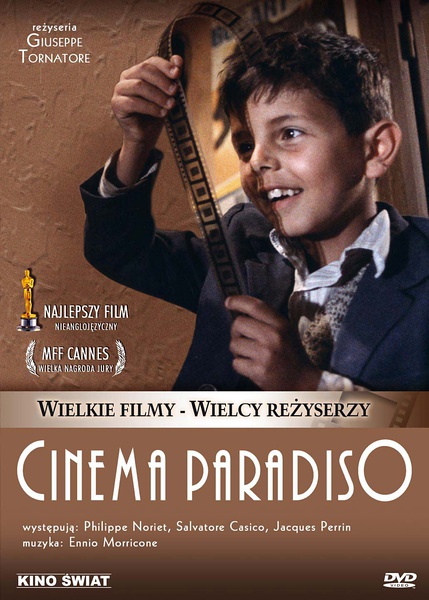

《天堂电影院》

朱塞佩·托纳托雷的感人佳作。88年的旧作,很早就在《环球银幕》上看过介绍(提及此事,浮现脑海的就是高中最后一年的运动会,坐在操场看台上翻看《环球银幕》的时刻,搜索了一下,居然还就是那年出的这期),对片尾所有被剪辑掉的亲热镜头情节很有印象,但比较晚才看。不喜欢他的其他作品,虽然也都很流行,但情节的简洁明了、不矫揉造作无法和这部比肩。包括《天堂电影院》也有很多个剪辑版本,我也并不认为最长的导演版就是最好的。

孩童时期的多多,定是给很多人心中留下最为深刻印象的角色,演出得毫无痕迹,自然而到位,可爱而懵懂,毫不娇作,让流行于时下的国内影视中的孩子们相形见绌。多多与老人的忘年之交也让人想起了《蝴蝶》、《中央车站》等类似的人物情节。

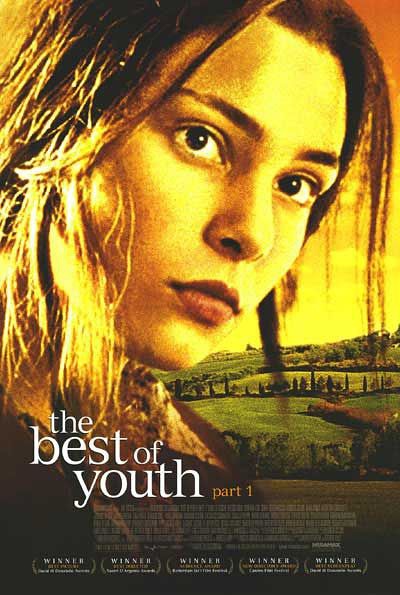

《灿烂人生》

意大利史诗片。通过6个小时讲述两兄弟的人生,串联起很多历史著名的事件(例如佛罗伦萨66年遭遇大水、92年西西里黑手党杀害法官…),衬映着意大利社会的转变。

主线仍是普通人的人生起伏、悲欢离合。塑造了一个完美的善良人主角–“我爱他们,却没能用爱维系住他们。”

片中的意大利演员们,有棱有角的脸庞,帅到无法形容。拍摄手法显得比较“清淡”,不是好莱坞工业产品的那种套路,所以不会觉得很腻,也没有那么多人为设置的虐心的情节让你看得难受。

跨度40年的生活,诉说了时间默默的力量,但始终坚持着生活中美好的事情是主流。随着剧中人物所处的人生阶段,也许会闪过自己曾经疯狂和无拘束的青春,为人父母的茫然,扶老携幼的沉重使命,和对生老病死的敬畏……虽然谁也不能逾越时间和命运的力量,但是都可以在自己的空间找到体验美好人生的机会。

《中央车站》

看多了好莱坞“大片”再看看其他国家的片子还是感觉稍微清新一些。虽然巴西电影排名最高的可能是《上帝之城》给人对里约的社会环境和治安留下了深刻的忧虑。《中央车站》并不是常见的男女情爱,而是大人和孩子之间的种种质朴、可爱的交流与情感。

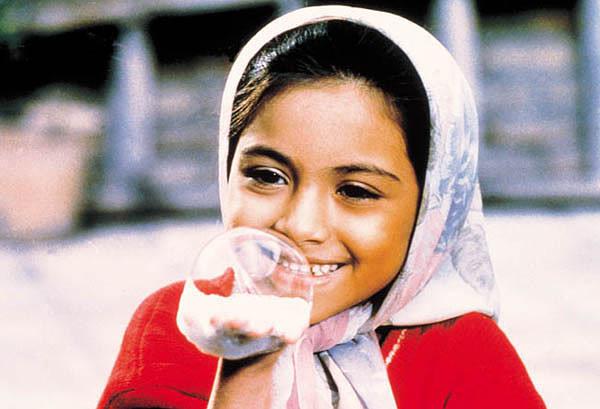

《小鞋子》

伊朗电影,很少有机会接触的某些国家文化产品,拍摄手法应该是西方式的,情节比较简单,还算比较感人。以小兄妹的故事为中心,表现了普通人众的美好心地,也折射了巨大贫富差异的社会现状。

还看过被电影领域遗忘的国度的这类影片还有智利的《那年阳光灿烂》(Machuca),也可以提示这些国家的存在感。这些政局动荡的地方或阶段的影片,往往反映的只是一种政治立场和观点,但无妨于对电影本身的欣赏,和倾听不同角度的阐述。

《放牛班的春天》

法国电影,类似《死亡诗社》打破学校传统教学模式的诉求。刻画了很生动的老师和一群孩子们。也留下了很清新的童声合唱。

《天使爱美丽》

美丽的奥黛丽·塔图的代表作,她的出名可能要拜赐于全球大热的《达芬奇密码》的畅销和同名电影的热播。而我更喜欢《天使爱美丽》,虽然没有复杂、波澜的情节,却充满的细节体现。爱美丽所拥有的一些类似怪癖的细微习惯和小情趣,让人很觉亲切和共鸣。里面的手风琴配乐也很出彩。在其中扮演男主角的年轻人马修·卡索维茨本身也是有过佳作的导演。

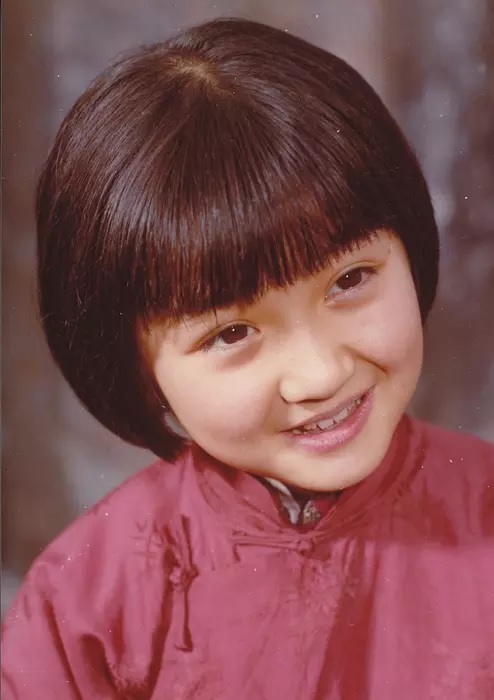

《城南旧事》

很小时就看过的和听过的电影,对情节难以忘怀,虽然里面追忆的年少时光是我们不曾拥有的老北京胡同,但那份纯真的儿童情怀,很相似的地域情感,让人迷恋。

《少年时代》

2014年的新电影,理查德·林克莱特拍的“光说系列”《爱在黎明破晓前》《爱在日落黄昏时》《爱在午夜降临前》电影可能比较体现个人口味的不同。

《少年时代》表现的是一个少年从6岁到18岁成年之间的家庭琐事。但不同常人,年纪的增长没有通过化妆来浓缩,而是真正花了十几年的时间来拍摄,演员们自然地成长、变老,出演着真实的年龄变化。

就因为这一点点的不同,陡然增加了时间无穷的力量。虽然真实到琐碎,但依然感动了我。

《坠入(The Fall)》

一部留下了深刻印象的奇幻电影,每一个场景,每一个镜头都让人着迷。

电影中并没有用太多的电脑科技去制作魔幻场景,而是从印度和其他17个国家拍摄的实景。很多地方、建筑非常神奇,不禁勾起去印度旅行的欲望。

可爱的胖乎乎的小女孩眼中和英俊的男主李·佩斯嘴里呈现的几个奇幻英雄和他们的故事也非常引人入胜。片中使用了电影音乐很青睐的贝多芬第七交响曲。并很有诚意地致敬了早期电影中的特技人。

台湾新电影

因为2018年十一黄金周初次到台湾旅游,看了一些台湾电影。之前只看过李安的几部,和零星看过张艾嘉、许鞍华、杨德昌的。实际上要说台湾电影最顶峰的时期,可能还要回到80年代所谓的台湾新电影阶段,侯孝贤、杨德昌、王童、万仁、柯一正、吴念真、朱天文等一批优秀的年轻导演和编剧。前面提到过的《娃娃》就是柯一正的作品,而他自己经常在其他导演的片子中客串。

侯孝贤

49年之前,才几个月大的侯孝贤随全家从广东迁居台湾。《童年往事》就是他的自传性电影。描写了一个外省人家庭在台湾开始定居生活的历程。

翻看了一下网络资料,以下为非严谨数据,仅供了解大致情况。台湾人口大概2千3百万,成分构成主要是(1)2%多的原住民,也就是汉人入台之前在岛上有几千年居住历史的少数民族;(2)大约85%的本省人,是17世纪移入台湾的汉人(闽南、客家人);(3)剩余大约13%的外省人,就是1949年前后随着国民党迁移入台湾的原来的大陆人。

《悲情城市》捧红了九份这个台北附近的小城镇,也让它成了旅游热点。电影讲述了本省人林家的悲欢离合,尤其是1945年二战日本战败,结束了对台湾的殖民后,国民党开始接手台湾的治理,与本省人的冲突,尤以二二八事件为悲情结尾的背景。片中可以看到风华正茂没有一丝褶子的梁朝伟,他在片中饰演的哑巴小弟一角比较出彩,算是能感受到他年轻时的演技。大哥的饰演者陈松勇给我曾经最深印象的是在《新少林五祖》中的马大善人。女主是侯孝贤发掘并喜欢御用的辛树芬,很端庄,比较符合中国的正统审美。她非职业演员,在侯孝贤的几部片子中出现后,很快就消失在演艺界,回到美国相夫教子了。

九份曾经因为金矿发掘而兴旺,也随着金矿殆尽而没落。本片并没有涉及这个主题,留给人们的主要是水雾弥漫中美丽的海岸以及那条坡度很大而颇具风情的狭窄街道。

《悲情城市》的音乐是出自日本的电子乐团神思者(S.E.N.S.),给人印象深刻。神思者的另外一个代表作是NHK的纪录片《故宫的至宝》片首那首脍炙人口的《故宫的记忆》。

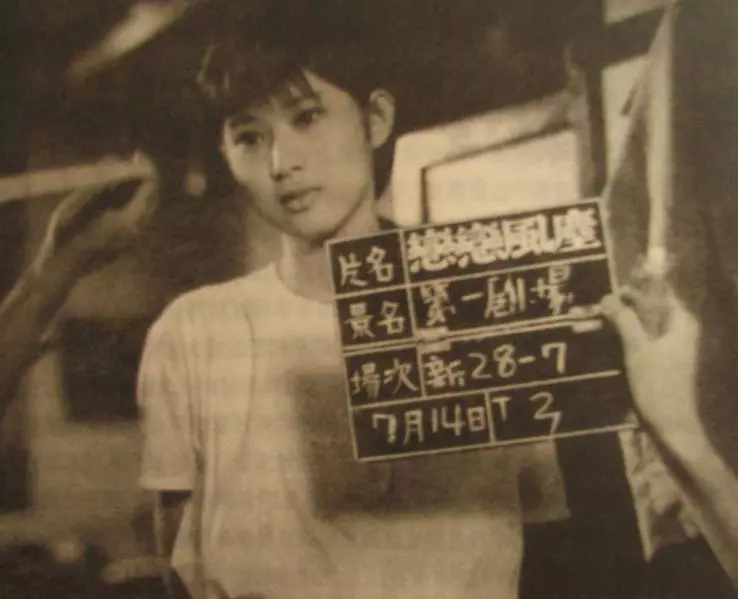

《恋恋风尘》是新电影时期主力编剧干将之一吴念真的青春自传性故事。吴的名字出现在那个时期很多作品中。这部据说是他的初恋故事。女主仍然是辛树芬,本色演出清纯的少女。如同其他青春的故事,双方的恋情随着男主服兵役两年分于两地的时间而中止,女主嫁人而去。

《尼罗河女儿》中可以看到年轻性感的杨林,和当年听她与齐秦合唱《玻璃心》的清纯感觉完全不同。恰好,吴念真在片中客串的老师也很出彩。片中的高捷、老人李天禄也几乎成了不少片子的标配,但也减弱了这时期电影的多样性。

侯孝贤大部分电影中,还有一个忠实的编剧朱天文女士。据说1982年,侯孝贤看到报纸上刊登的一篇获奖故事《小毕的故事》,和陈坤厚登门拜访。虽然那时的侯孝贤还不名一文,但还是打动了朱天文,开始了长久的合作。

《小毕的故事》男主是钮承泽,当时他也频频出现在新电影阶段的很多作品中–《风柜来的人》、《香蕉天堂》。如同侯孝贤其他作品中那些处于青少年叛逆期的孩子类似,小毕也是桀骜不驯,喜欢和同学参与打架,深爱和孝敬自己的父母,但仍不停地让他们失望;内心善良而独立,却仍经常阴差阳错地受到命运的捉弄;父母对于他们非常关爱,无奈缺失于陪伴,把他们过早地推向社会,沾染上暴力和一些不好的东西。

顺便说说钮承泽,他从80年代新电影时期的少年主演,逐渐成长为一个导演,据说他很崇拜侯孝贤,也受到了培养。钮承泽拍了一堆偶像剧后,也算有了大屏幕的代表作《艋舺》,主角是他一贯喜欢用的阮经天和赵又廷。他的《军中乐园》反映的是金门驻军中的慰安妇,这种反人类的做法居然延续到90年代初才终止。当然这种反映台湾负面的作品里,大陆演员也被得以参与。《军中乐园》就是侯孝贤参与剪辑的。

一些人说侯孝贤和小津安二郎的电影风格有相似之处。确实,从舒缓的节奏、固定机位的镜头画面、本土故事为主要内容、抒情大于情节等方面有些许相似。但个人更喜欢侯孝贤。受益于编剧的多元输入,尤其是朱天文的主笔,侯孝贤的片子人物性格更鲜明,情绪表达更突出,尤其儿童和女性非常饱满。而在小津眼中,家庭的伦理总是一个固定模式,父亲、母亲、女儿、儿子、妻子等角色的定位感非常强,缺乏生活中的多样性。年轻女性更是少了自己的情感空间而显得有点空洞。另一方面,侯孝贤的故事背景于大的时代动荡之中,个人与群体的冲击、矛盾非常鲜明突出,也显得历史感更厚重。小津的片子中二战后的个人生活,仍然是以他个人的表达为主,对其他方面并不想过多理会。从固定机位的角度、长镜头运用的叙事方式上,两人的各自风格也是很不相同的。小津精心选择的每个静态画面确实是学习构图的一种教材。

侯孝贤至今仍活跃在影坛,2015年的《刺客聂隐娘》获得了戛纳大奖。他的团队仍然是那些老朋友。他很爱用舒淇、张震做男女主角,也许这让我不太爱看他后来的作品。1991年张艺谋的《大红灯笼高高挂》其实也是他的制片作品。

杨德昌

杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》和《一一》算是代表作品,但并不一定能获得所有人的欣赏。2007年英年早逝也让人遗憾不已。

虽然和侯孝贤同为台湾新电影的领头人,他的名字在大陆的知名度可能不如李安,甚至远不如他的前妻歌手蔡琴。

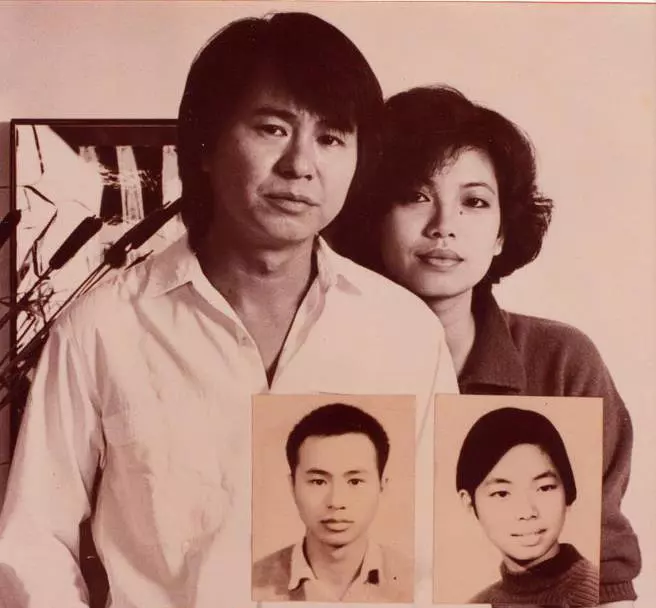

1985年的作品《青梅竹马》的主演是侯孝贤、蔡琴,编剧是杨德昌、侯孝贤、朱天文,音乐是马友友。这个阵容很有时代感。片中侯孝贤饰演的阿隆玩世不恭,几乎没有表演痕迹。蔡琴年轻的面容让你对她在脑海中唱片封面的印象洗刷一新。很多人还觉得姜文的《本命年》结尾有点模仿和致敬《青梅竹马》。

《恐怖分子》里可以看到年轻的李立群和金士杰。李立群还没有太多田教授的影子。里面给女主拍的黑白大幅摄影作品给人印象深刻,说是杜可风的杰作。但这部片子本身比较一般。

王童

王童的父亲是国民党名将领王仲廉。也是在1949年之前,才六岁的他坐船一起迁居到台湾。他的兄弟姐妹众多,有十多个,是个名副其实的大家庭。自传性作品《红柿子》展现了这个大家庭前往台湾后很多细微的故事,也非常感人,是我最喜欢王童的一部。

前面说过《悲情城市》捧红了九份这个小城镇。王童的《无言的山丘》远不如《悲情城市》出名和流行,但分量并不亚于它。《无言的山丘》正是定位于日统治时期,九份的金矿矿工们。主演澎恰恰曾经带给大陆观众有名的《家有仙妻》。另外一位主演是黄品源,他给我们的标记应该是作为歌手主唱的那首有名的《你怎么舍得我难过》。女主是杨贵媚,王童在《稻草人》中也重用了她,还出演过《饮食男女》中的大女儿。

《无言的山丘》、《稻草人》、《香蕉天堂》并称王童的三部曲,前两部是日统治时期,最后一部是国民党军队49年入台后时期。对底层人物的刻画细致入微,让人揪心不已。但对悲惨情节的设置和角色表演又有点用力过度。

他还有一部比较另类的作品《假如我是真的》,讽刺的是当时大陆的官僚气息,主演则是年轻的谭咏麟。

万仁的《超级大国民》、《超级公民》、《超级市民》是代表作,但在国内能看到的机会不多。

八十年代后期台湾终止了38年的戒严,放宽了对各方面的束缚,并意外地平滑改变了某些重要的制度,这些都可能是新电影产生、繁荣的因素。从电影表达的对某些东西的反思与批判的尺度,也可以看出是随着时间在逐渐加大。

台湾新电影阶段涌现的这群电影人和作品,让人能明显感受到他们明确的特征和气质。和当下过于商业化的制作倾向以及好莱坞工业化的作品明显不同。节奏偏慢,有时甚至会让人觉得有点沉闷。不追求感官刺激,喜欢用固定机位和长镜头,给人很沉稳、舒缓的视觉效果。从电影中可以感受到台湾本省人、外省人不同的视角,和我们带着过多预设的想象不太相同。意识上比较明显的差异可能是原住民以及本省人对于“国家”和归属感的观念相对淡薄,对日本 。

从这些电影中也能感受到那些导演的专注与专业,对艺术追求的执着。这种感觉现在很难找到了。他们更像一个团结的创作体,相互扶持,可以在电影的职员表中看到你中有我我中有你,但同时又保持艺术上的各自相对风格独立。像《光阴的故事》、《儿子的大玩偶》这些本身就是由多个导演拍的小故事组成的实验性作品更体现了他们的这种团队精神。

不过,过于集中的编剧创作者,也使得他们的作品情节有些单调,甚至模式化,例如在侯孝贤和朱天文的笔下,街斗几乎成了这里的青少年唯一的日常模式。

但瑕不掩瑜,台湾新电影确实是华语电影中的一个重要篇章。